Institut Sofos Experts-Comptables

PASS FORMATION : Faut-il un permis pour entreprendre ?

De

| Lucas Sarlange Président de l’Institut Sofos |

Christian Prat Dit Hauret, Professeur des Universités IAE Bordeaux Directeur scientifique de l’Institut SOFOS |

| Vincent Maymo Professeur des Universités, Membre du comité scientifique |

Jean-Etienne Palard Maitre de Conférences, Membre du comité scientifique |

INTRODUCTION

« Une société prospère a besoin d’entreprises performantes, et une entreprise performante a besoin d’une société prospère ». Ces mots de Michael Porter prennent un sens tout particulier à l’heure où l’on s’interroge sur la compétitivité des entreprises françaises et les compétences entrepreneuriales au sein de notre tissu économique. Le sujet des compétences trouve ici un sens particulier quand on connaît les singularités culturelles de l’Hexagone qui s’était déjà démarquée il y a une décennie par sa faible maîtrise des sujets économiques. Rappelons ici que la France est classée parmi les pays les plus réticents à la prise de risque, selon l’échelle du chercheur néerlandais Geert Hofstede, spécialiste en psychologie sociale. De nombreux témoins interrogés dans le cadre de cette étude convergent pour souligner les limites d’un entrepreneuriat affranchi dans une société dominée par le salariat. Devrait-on favoriser la liberté d’entreprendre sans se soucier des intérêts du porteur de projet et des parties prenantes de l’entreprise ? Est-il raisonnable de penser qu’un entrepreneur doté d’une idée brillante saura nécessairement transformer son intention en succès ? Un artisan peut être le meilleur technicien dans son domaine, mais sans accès aux ressources et compétences essentielles pour la réussite de son projet, son idée restera un rêve lointain, et son projet se terminera inévitablement par un échec. Ce rapport vise avant tout à éclairer un besoin fondamental de notre société : renforcer l’élan entrepreneurial nécessaire aux transitions qu’elle traverse.

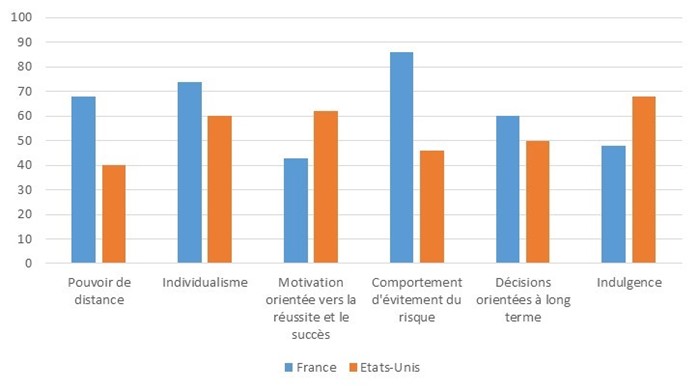

Une rapide comparaison entre la France et les États-Unis sur le site Hofstede-insights.com souligne les limites de notre prédisposition à l’entrepreneuriat : une faible indulgence, une très forte allergie à l’incertitude, une faible motivation au succès, une forte distance hiérarchique et un fort individualisme (cf. figure 1). Les écarts entre la France et les États-Unis semblent particulièrement importants en ce qui concerne l’attitude face à l’évitement du risque et la motivation orientée vers la réussite et le succès.

Figure 1 – Échelle d’attitude face au risque et à l’esprit d’entreprendre – Comparaison France / États-Unis

Source : www.hofstede-insights.com/country-comparison-tool? Countries=france%2Cunited+states

Ces fondements de la culture française privent d’emblée bon nombre de candidats à l’entrepreneuriat, souvent pour un problème de motivation, d’aller jusqu’au bout de leur projet. Mais au-delà, ces données nous invitent à reconsidérer la façon dont nous soutenons l’entrepreneuriat « Made in France ». Plus que de nombreux pays, nous avons besoin, comme nous y invitait Olivia Grégoire, ex-ministre déléguée en charge des PME et du tourisme – lors de la préparation du projet de loi PACTE, « à changer le logiciel » des français et le rapport à l’échec. On le comprend, la prise de risque, la volonté d’aller au bout ou l’indulgence sont autant d’attitudes gravées dans la culture française que seul un travail de long terme permettra d’enrayer. Il s’en suit logiquement qu’une proportion non négligeable d’entrepreneurs rencontre des difficultés pour mener à bien les projets entrepreneuriaux, convaincre les parties prenantes ou rebondir en cas de difficultés. Et pourtant la France propose de nombreuses solutions pour accompagner les entreprises et leurs dirigeants.

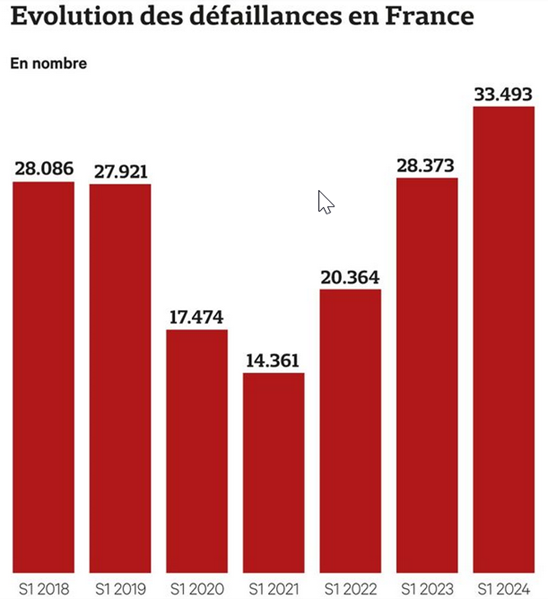

Rappelons ici quelques chiffre-clés concernant la formation professionnelle. Le marché français de la formation professionnelle comptait près de 78 600 organismes de formation (OF) en 2021 selon les chiffres de la Cours des Comptes[1] (Rapport 2023) pour un chiffre d’affaires de 23,5 Md€. Et la singularité de la France se perçoit encore dans le rapport à l’autonomie dont chacun fait preuve pour prendre en charge le développement de son propre capital humain. La France est l’un des pays où les formations professionnelles sont les plus soutenues sur le plan financier. Et pourtant, seulement un tiers des actifs français ont suivi une formation professionnelle selon l’OCDE alors que l’objectif de l’UE est de 60% d’ici 2030. Force est de constater que nous nous trouvons encore très éloignés de cet objectif. Parallèlement, à ce constat, les entrepreneurs font face à un déficit important en matière de qualification et de formation à la fois sur le plan technique mais plus encore d’un point de vue managérial sur l’ensemble des composantes de la gestion d’entreprise (RH et recrutement, gestion financière et fiscale, marketing, achat et approvisionnement, commerce et export, organisation du capital, gouvernance, …). De telles lacunes sont particulièrement présentes chez les entrepreneurs autodidactes mais pas seulement et peuvent avoir des conséquences sur la capacité à mettre en œuvre les actes de gestion nécessaires. En particulier, et c’est la face visible de l’iceberg, on assiste à une explosion des défaillances d’entreprises au cours de l’année 2024. Au cours des six premiers mois de l’année, selon les données publiées par les administrateurs et les mandataires judiciaires, le nombre global de défauts a bondi de 18 % par rapport à la même période de 2023 ce qui représente 33 493 liquidations judiciaires en 2024 contre 28 373 en 2023 (cf. figure 2). Près de 102.500 emplois se retrouvent menacés dans l’Hexagone à fin juin 2024[2].

[1] https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-formation-professionnelle-des-salaries

[2] https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-france-confrontee-a-une-forte-poussee-des-defaillances -dentreprises-2105683

Figure 2 – Évolution des défaillances en France au cours du semestre (2018-2024)

Source : Les Echos, daté du 3 juillet 2024.

Ce rapport consacré à la formation des dirigeants de PME et TPE poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord d’établir un état des lieux des dispositifs existants dédiés à l’accompagnement des entrepreneurs et créateurs d’entreprise. Cette mise en perspective permet de mieux comprendre la complexité et les enjeux liés à la formation et à l’accompagnement des entrepreneurs. Ce rapport vise également à définir la manière d’optimiser l’accompagnement des entrepreneurs dans des conditions qui les rassurent et leur fournissent les compétences et comportements qu’ils n’ont pas pu acquérir au cours de leur parcours. Cela permettra ainsi de renforcer la pérennité de notre tissu entrepreneurial, dynamique mais également éminemment fragile. L’objectif est ici de prendre en compte l’écosystème entrepreneurial pour saisir la réalité des problématiques des compétences des entrepreneurs. De ce point de vue, on pourra se demander comment améliorer la formation managériale des créateurs, des repreneurs et plus généralement des dirigeants de TPE et PME en France ? Quelles sont les principales faiblesses au niveau de leur qualification ? Si, de toute évidence, l’entrepreneuriat s’acquiert par l’expérience et se transmet par socialisation, il n’en demeure pas moins que les savoirs mobilisés nécessitent également des formations, du coaching, des témoignages, des essais, réussis et des erreurs. Autrement dit, la liberté entrepreneuriale ne peut s’abstraire d’un principe pragmatique qui questionne : faut-il un permis pour entreprendre ? Si oui, comment envisager la mise en place d’un parcours et d’un pass formation pour les entrepreneurs ? En conclusion de ce rapport, nous formulons un certain nombre de recommandations visant à renforcer la culture managériale en France des dirigeants de TPE / PME.

| PLAN PROPOSÉ : I- Diagnostic de l’offre de formation destinée aux dirigeants de TPE / PME II- Un besoin de formation des entrepreneurs qui nécessite un renouvellement de l’offre III- Le Pass Formation : pour la création d’un véritable permis d’entreprendre IV- Quelles solutions innovantes pour financer la formation des entrepreneurs ? |

…/…

Institut Sofos Experts-Comptables

Le Passeport pour Entreprendre

De

| Lucas Sarlange Président de l’Institut Sofos |

Christian Prat Dit Hauret, Professeur des Universités IAE Bordeaux Directeur scientifique de l’Institut SOFOS |

| Vincent Maymo Professeur des Universités, Membre du comité scientifique |

Jean-Etienne Palard Maitre de Conférences, Membre du comité scientifique |

AVANT-PROPOS

Dans le cadre de la première note consacrée au « Passeport pour Entreprendre »[1], nous avons mis en lumière les incohérences du système de formation en France et les difficultés rencontrées par les entrepreneurs pour développer leurs compétences. Rappelons simplement qu’un entrepreneur, malgré une idée brillante et une détermination sans faille, ne réussira pas sans compétences et un accompagnement adéquat dans la création de son entreprise. Plusieurs facteurs convergent pour expliquer les difficultés rencontrées par les entrepreneurs. Le premier facteur est clairement d’ordre culturel, dans un pays qui demeure hostile à la prise de risque et à l’engagement entrepreneurial, malgré les soutiens institutionnels disponibles. En conséquence, il y a un manque de transmission de l’esprit d’entreprendre notamment au niveau intergénérationnel. On comprend aussi que les hypothèses interventionnistes sous-tendant notre culture nationale ne s’accordent que difficilement avec la liberté et la responsabilité individuelle nécessaires à l’aventure entrepreneuriale. La redistribution ne peut se substituer aux désincitations à entreprendre largement véhiculées par les médias et le système éducatif. Le système de formation en France présente de ce point de vue plusieurs faiblesses préoccupantes dans le domaine entrepreneurial. Ce système souffre tout d’abord d’un manque de coordination entre les différents acteurs de la formation (publics, privés, chambres consulaires), ce qui entraîne une dispersion des ressources. De plus, les formations sont souvent trop centrées sur les connaissances académiques et techniques, adoptant une pédagogie verticale qui néglige des compétences essentielles comme la gestion de l’incertitude et la résilience dans un environnement des affaires de plus en plus complexe. Elles omettent également une approche plus horizontale axée sur des mises en situation pratiques et des retours d’expérience. Les formations ne répondent pas toujours aux besoins du marché, notamment en matière digitale. En outre, les entrepreneurs sous-utilisent le Compte Personnel de Formation (CPF), faute de temps ou de compréhension du système. Enfin, il existe un manque de suivi post-formation et des problèmes de qualité, avec des cas de fraude et de non-conformité relevés notamment par la Cour des Comptes.

Il s’en suit que sans être totalement paralysant pour un entrepreneur qui n’aurait pas les prérequis apportés par ce passeport, cette reconnaissance apparait essentielle à plusieurs titres. Comment cette initiative prévoit-elle d’accompagner les porteurs de projets, qu’ils soient créateurs ou repreneurs, pour favoriser leur succès entrepreneurial ? En d’autres termes, quels avantages un entrepreneur peut-il tirer en s’engageant dans cette aventure ?

Un avantage pour un dirigeant de participer au Passeport pour entreprendre tient en toute évidence à l’acquisition de compétences indispensables pour connaitre, gérer, et anticiper les situations rencontrées par son entreprise et prendre les décisions qui s’imposent. Certes, en raisonnant par l’absurde et se remémorant ainsi le biais cognitif mis en avant par les psychologues américains David Dunning et Justin Kruger[2], on pourra convenir que « celui qui ne connait pas n’a pas de crainte ». Mais le réveil est souvent bien douloureux, pour l’entrepreneur comme pour ses partenaires. En outre, les capacités professionnelles acquises dans ce parcours faciliteront le développement de relations avec des partenaires partageant les mêmes connaissances et ainsi l’accès à de nouvelles opportunités d’affaires. Elles lui permettront aussi de prendre les bonnes décisions, que ce soit pour faire croitre l’entreprise lorsque l’environnement des affaires le permet ou de réduire la voilure lorsque cela s’avère nécessaire.

Le second moteur s’appréhende alors au sens littéral comme un « licence to operate ». Ce passeport ouvre le passage vers des relations plus transparentes avec les parties-prenantes. Il signale en effet un niveau d’engagement, de connaissances et de compétences des entrepreneurs et réduit ainsi l’asymétrie d’information avec les partenaires. Ce point est essentiel quand on prend en compte les retours des fournisseurs, banquiers ou experts-comptables qui souffrent bien souvent d’une méconnaissance des compétences réellement acquises par l’entrepreneur. On comprend aussi que les chances d’honorer ses dettes et de rembourser ses créances puissent être renforcées par le parcours associé au Passeport pour entreprendre. Pour s’en convaincre, il suffit de partir du postulat que l’efficacité des aides publiques ou des financements est accrue lorsqu’ils sont octroyés à des entrepreneurs formés et compétents. En pratique, l’accès au financement se trouve en effet bien souvent conditionné par les qualités du demandeur, que l’on évaluera en fonction de son expérience, de son parcours de formation et de son patrimoine, les fameux 5C des banquiers (Capacité, Capital, Caution, Caractéristiques financières et Caractère). Le passeport pour entreprendre est donc une opportunité de renforcer l’égalité des chances dans l’accès aux financements et l’engagement d’une activité entrepreneuriale.

Le troisième moteur est plus difficile à appréhender pour l’entrepreneur comme pour ses partenaires car il relève du bien commun. Si l’intérêt de la démarche apparait évident pour les parties-prenantes, son efficacité reste conditionnée par la bonne appropriation de ce projet de passeport par les acteurs du territoire. Le dilemme du prisonnier illustre bien l’inconfort généré par la déviance d’un des partenaires, que l’on évalue en termes de transparence ou de confiance sur le marché. Dans cette situation, les participants ont tout intérêt à coopérer s’ils souhaitent maximiser le bénéfice commun. Le manquement de l’un d’eux peut entraîner des pertes pour toutes les parties concernées. À l’inverse, un engagement fort de tous les acteurs dans la démarche favorise la création de richesse partagée pour l’ensemble des parties prenantes. Le cas des financements bancaires est un exemple typique de ces externalités positives : en réduisant le risque associé aux décisions du dirigeant et à leurs conséquences sur l’exposition de la banque, cela permet de rééquilibrer la relation financeur-financé, de libérer du crédit pour de nouveaux projets, de stimuler l’investissement sur le territoire et, au final, d’accroitre les échanges.

Enfin, dernier point, la maîtrise des outils de gestion par le dirigeant s’avère essentielle lors des phases de négociation avec les partenaires, permettant de mobiliser les solutions les plus adaptées à chaque situation. Elle joue un rôle clé dans le renforcement de la confiance envers le dirigeant et son projet. Cela est particulièrement vrai lors des périodes difficiles de l’entreprise, par exemple lorsqu’il s’agit de mettre en place un financement standstill à court ou moyen terme, facilitant ainsi le rebond des entrepreneurs, à un moment où l’actualité impose souvent des solutions plus radicales.

[1] https://www.institutsofos.fr/pass-formation-faut-il-un-permis-pour-entreprendre/

[2] L’effet Dunning-Kruger désigne le phénomène où les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leurs capacités. Paradoxalement, il amène également les individus les plus compétents à sous-estimer leurs propres compétences.

INTRODUCTION

Suite à cette première note et en tenant compte de ce constat initial, l’Institut SOFOS a poursuivi ses travaux et renforcé ses échanges avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la formation professionnelle (Conseil Régional, services de la préfecture, chambres des métiers, syndicats professionnels, associations, opérateurs de compétences (OPCO), etc.). L’objectif de cette nouvelle note est de proposer des solutions concrètes aux entrepreneurs ainsi qu’aux institutions publiques et privées responsables de la formation des créateurs, des repreneurs ou de dirigeants d’entreprises plus établies.

| Nous abordons quatre thématiques précises afin d’enrichir les débats et proposer de nouvelles solutions : I- Un écosystème à structurer II- Une offre de formation renouvelée destinée à l’accompagnement des entrepreneurs III- Des pistes de financement pour déployer le passeport pour entreprendre IV- Vers un modèle de gouvernance partenarial renouvelé |

…/…